ジョコネ。の「職場への月経用ナプキンの無償提供装置を活用した女性のヘルスリテラシーの向上施策」が、令和6年度の経済産業省によるフェムテック等サポートサービス実証事業に採択されました。

「生理の貧困」については、聞いたことがあるでしょうか?

「生理の貧困」とは、「生理のための衛生用品や教育、衛生施設、そして廃棄方法に対して十分にアクセスできない状態のこと」です(参照:Period Poverty|アメリカ医学女性協会)。

「生理の貧困が問題になるのは、発展途上国なのでは?」と思われるかもしれませんが、日本でも生理の貧困は存在しています。日本でも生理の貧困に関する調査が行われ、令和4年3月に厚生労働省から報告書(参照:『生理の貧困』が女性の心身の健康等に及ぼす影響に関する調査)が出されました。

お金がないから生理用品の交換頻度を減らしてしまう

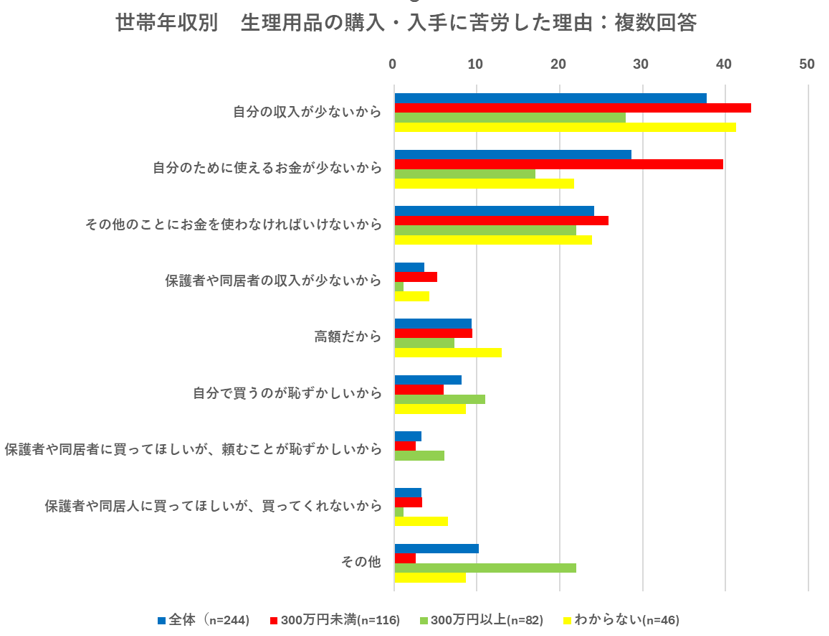

報告書によると、「新型コロナウイルス発生後(2020 年2月頃以降)、生理用品の購入・入手に苦労したこと」 が「よくある」「ときどきある」と回答した人は全体の 8.1%でした。つまり100人の女性うち、12人は生理用品の購入や手に入れることが難しい状況があるようです。「生理用品の購入・入手に苦労したこと」が「よくある」「ときどきある」と回答した人は、年代別にみると 30 歳未満で、世帯年収別にみると 300 万円未満の者で、それぞれ割合が高くなっていました。若い世代で収入が少ない人ほど、生理用品の購入が難しくなっています。

(引用:『生理の貧困』が女性の心身の健康等に及ぼす影響に関する調査 第 1-3 表世帯年収別 生理用品の購入・入手に苦労した理由より作成)

そして、そういった生理用品の購入が難しい人たちは、「生理用品を交換する頻度や回数を減らす(長時間利用する等)」「トイレットペーパーやテ ィッシュペーパー等で代用する」「タオルやガーゼ等の布で代用する」といった不衛生と考えられる対処法をしている人が多く、これらのどれか1種類の方法を選択している人は 61.9%にものぼりました。

生理用品が買えないことによって、健康被害が出ている

女性の多くが生理に伴う不快症状を経験したことがあると思います。

この調査に「生理用品の購入・入手に苦労したこと」が「よくある」「ときどきある」と回答した」女性の7割以上が、かぶれやかゆみといった症状があると回答しています。また、「外陰部 のかゆみなどの症状」「おりものの量や色の異常」 「外陰部などの発赤、悪臭」といった症状もおよそ半数の女性が経験していました。

梅雨のジメジメした時期や真夏の暑い汗をかく時期など、適切に生理用品を交換していても、かぶれやかゆみなどを経験したことがある女性は多いと思います。経済的な理由などから、生理用品が手に入らず、交換したくても交換できない状況が続くということは、本当に辛いことです。経済的な困窮から、より多くの健康被害を受けるということが、この事業により、少しでも改善される可能性があります。

生理の貧困は、精神的にも追い詰める

この報告書によると「生理の貧困」を抱えている人たちは、精神的な健康状態も悪いといった結果も示しています。生理の貧困の背景にあるものは、経済的な状況だけではありません。日本ではまだ生理に関することが「恥ずかしいこと」といったタブー視されている側面があります。「本当は相談したいのに相談できない」といったことからも、社会的に孤立しているかもしれません。

「生理用品を交換したいが、すぐにトイレに行ける状況ではない」

「またトイレに行くと、サボっていると思われるかもしれない」

「生理用品を替えたいと言い出しにくい」

「上司に月経に伴う不調を理解してもらえるだろうか」

そういった周囲の理解や雰囲気が、知らず知らずのうちに女性を精神的に追い詰めている可能性もあります。

陰部の皮膚症状に限らず、月経には様々な症状があります。そして、月経に伴うは個人差も大きいため、どんなサポートがあれば良いかは異なります。まずは、「大丈夫?何か困ってることはない?」と、その対話のきっかけとしても、この事業が役に立つと考えています。

女性の健康が損なわれることで、社会としても経済損失を受けている

月経は女性特有の現象で、個人差も大きいものですが、本当に女性だけ、その人個人の問題なのでしょうか?

日本では人口減少に伴う人材不足から、女性の社会進出が進みました。今や女性だけではなく、多様な人材が心身ともに健康的に働けるように、経営者が労働者の健康に戦略的に投資する「健康経営」の意義が高まってきています。つまり、健康経営を実践していくためには、従業員一人一人の状況を丁寧に把握し、必要な対応をとっていく必要があります。(参照:女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について)

その重要な要素の1つである女性特有の健康課題は、業務効率や就業継続にも大きな影響を与えており、経営者が十分に理解し、職場環境などを適切に整備することで改善が期待されます。つまり、職場の理解と環境が整うことで、女性がより高いパフォーマンスで仕事をすることができるということです。

経済産業省の試算によると、職域での対応が期待される4項目(月経随伴症、更年期症状、婦人科がん、不妊治療)の女性特有の健康課題による労働損失等の経済損失は、社会全体で約3.4兆円と推計されています。(参照:女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について)

女性の社会進出を支え、日本全体を活性化させていくためにも、それぞれの企業において、女性従業員の健康に向き合っていくことが大切です。

一方、3割の企業は「どうしていいのかわからない」と回答しており、企業として何をしていくのかを悩んでいる事実もあります。このジョコネ。の「職場への月経用ナプキンの無償提供装置を活用した女性のヘルスリテラシーの向上施策」を通じて、従業員の困り事を把握する会話のきっかけになることも期待しています。

月経用ナプキンの提供を通じて、健康への関心を高める

生理用品を無償配布することは地方自治体や職場に、少しずつ広がってきています。

ジョコネ。では、生理用品を無償で配布して経済的な負担を解消するだけでなく、健康教育の機会ととらえ、あまり自分の健康に関心がない方に対しても『月経用ナプキン無償配布装置』を用いて、配布時に動画を見てもらうことで、女性の健康情報を届け、月経や更年期への意識の変化を促します。その結果、今まであまり関心がなかった女性たちに対しても、適切な行動がとれるようになることで、心身ともに健康でイキイキと仕事を続けられ、職場としてもパフォーマンスが上がることで、社会全体がより活性化していくことの実現を目指しています。

(文 あいざわあきこ)

コメント